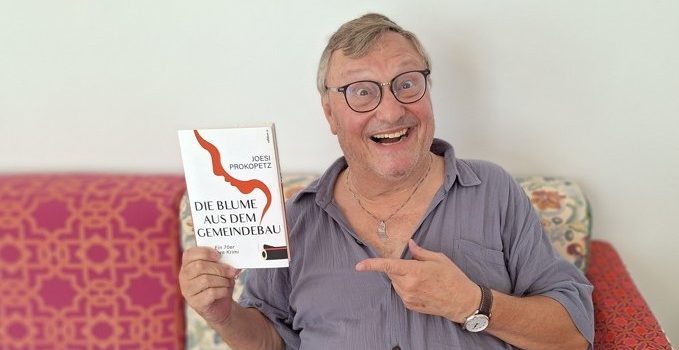

Joesi Prokopetz präsentiert Krimi „Die Blume aus dem Gemeindebau“

Nach dem „Hofer“ (2023) legt Joesi Prokopetz mit „Die Blume aus dem Gemeindebau“ seinen zweiten 70er Jahre-Krimi vor. Am 6. Oktober, 20h stellt der Autor sein neues Buch, erschienen im Verlag edition a, im Kulturzentrum Akku in Steyr vor.

Die Texte der Ambros-Hits „Da Hofa“, oder „Die Blume aus dem Gemeindebau“ hat einst Joesi Prokopetz geschrieben. Diese Lieder sind nun zu Inspirationsquellen für Krimis geworden. Nach dem „Hofer“ (2023) legt Joesi Prokopetz mit „Die Blume aus dem Gemeindebau“ seinen zweiten 70er Jahre-Krimi vor.

Aus dem Song ist eine Milieustudie mit viel Wiener Schmäh entsprungen. „Die Blume aus dem Gemeindebau“ erzählt die Geschichte von Robert Chudaczek, seiner Mutter Lisi und der schönen Juliane. Rücksichtslos bringt Lisi, sie beherrscht die Wiener Rotlichtszene, Mädchen auf den Strich und gerät dabei in Konflikt mit der albanischen Mafia. Zu einem familiären Disput zwischen Mutter und Sohn kommt es, als sich Robert in die schöne Juliane, die Lisi ebenfalls in die Prostitution drängen will, verliebt. Der Kampf zwischen dem Institut Chudaczek und der albanischen Mafia fordert auf beiden Seiten Todesopfer. Auf die Leichen werden Chrysanthemen gelegt. Als dann Juliane in die Fänge der Albaner gerät, kommt es zum Showdown.

Am 6. Oktober, 20h stellt der 73-Jährige sein neues Buch, erschienen im Verlag edition a, im Kulturzentrum Akku in Steyr vor. Im Interview spricht Prokopetz über das Geschäft mit der Liebe, die albanische Mafia der 1970er Jahre in Wien und sein „filmographisches“ Gedächtnis.

Herr Prokopetz, mit dem „Hofer“ als Krimi hatten Sie bereits Erfolg. Wie ist es eigentlich zu dieser Idee gekommen, ausgehend von Ambros-Hits, Krimis zu schreiben?

Die Idee aus den Säulen-Hits des Kollegen Ambros Kriminalromane zu schreiben, stammt von meinem Verleger Bernhard Salomon. Ich wäre ja gar nicht darauf gekommen. Er hat mich eines Tages gefragt, ob ich mir vorstellen könnte, Krimis auf Basis einiger Ambros-Titel zu schreiben. Ich habe geantwortet, lasse mich zwei bis drei Tage darüber nachdenken. Und dann habe ich gesagt, ja, das kann ich mir vorstellen. Die 1970er bis 1980er Jahre sind auch eine Zeitspanne, über die ich gut Bescheid weiß. Das kommt mir beim Schreiben der Austropop-Krimis natürlich entgegen. Der Zeitgeist der 1990er Jahre hat mich schon weit weniger interessiert und ich war auch nicht mehr so sehr daran beteiligt.

Inwiefern interessiert Sie der Zeitgeist von heute?

Was heute „in“ ist, verfolge ich nur mehr am Rande. Was soll ich mich auch mit 73 Jahren noch großartig aufregen? Schließlich ist irgendwas früher vorbei, entweder das Ärgernis oder ich.

Sind noch weitere Austropop-Krimis in Planung?

Ja, 2027 wird noch der Krimi „Zentralfriedhof“ erscheinen, sollte ich nicht bereits auf demselben liegen. Mehr Ambros-Titel in Krimis umzuwandeln, fände ich aber zu viel des Guten. Ich werde mich zukünftig auch wieder mehr auf das Humoristische konzentrieren. Zurzeit arbeite ich mit Dieter Chmelar an einem neuen Kabarett-Programm. Es sind pointierte Dialoge aus dem Alltag, die wir zum Besten geben werden.

Die Ideen für neue Projekte scheinen Ihnen also nicht auszugehen …

Solange ich nicht dement bin, werde ich schreiben. Obwohl ich schon zugeben muss, dass mir das Schreiben manchmal schon auf die Nerven geht.

Was würden Sie lieber machen, anstatt zu schreiben?

Am liebsten schlafe oder lese ich. Natürlich esse ich auch gerne und treffe mich in Cafés mit Freunden. Schreiben strengt mich immer mehr an. Ich arbeite eine Stunde und bin dann so müde, dass ich mich hinlegen muss. Nachdem ich für meine Buchprojekte aber lange Vorlaufzeiten habe, geht sich das immer gut aus.

Zurück zur „Blume aus dem Gemeindebau“: Gibt es eine bestimmte Frau, für die Sie dieses Lied einst geschrieben haben?

Ja, meine Blume war meine später werdende erste Ehefrau. „Die Blume aus dem Gemeindebau“ ist allerdings kein Liebeslied im klassischen Sinne, sondern ein proletarisches Liebeslied. Das Lied beschreibt ja eigentlich das Werben um eine Frau, es geht dabei also mehr um einen Aufriss. „Du bist so wunderbar, ich bin ganz fertig, lass dich pflücken.“ Mein gültiges Liebeslied ist eindeutig „Du bist wia de Wintersun“, Ende aus.

Der Krimi handelt vom brutalen Geschäft mit der Liebe. Warum dieser Themenbruch im Vergleich zum Lied?

Ich habe geschaut, was ich vom Lied-Text für den Krimi-Roman verwenden könnte. Da gibt es den Gemeindebau in Stadlau, den Ziegelteich, Blumen, usw. Die Rahmenhandlung im Rotlichtlicht-Milieu der 1970er Jahre anzusiedeln, habe ich sehr herausfordernd gefunden. Damals war die Zeit, als die albanische Mafia am Wiener Gürtel groß rausgekommen ist. Ich habe bis in die 1980er Jahre auch Vertreter dieses Milieus gekannt, allerdings Wiener Strizzis und keine Vertreter der albanischen Mafia. Im Gespräch mit ihnen habe ich etliches über das Milieu erfahren. Es hat damals ein gewisser Aufbruch stattgefunden. Die Albaner haben die Bordelle am Gürtel beliefert. Und dann gab es auch einen neuen Trend: In Zeitungen sind Hausbesuche inseriert worden. „Ich bringe viel Geduld mit, für ältere Herren“, ist unter anderem in den Inseraten gestanden.

Im Buch ist es dann auch das Institut Chudaczek, das junge Mädchen, die aus ihrem gutbürgerlichen Lebenslauf aussteigen wollen, an diese Herren vermittelt. Was hat man nun unter einem gut bürgerlichen Lebenslauf zu Beginn der 1970er Jahre verstanden?

Ganz einfach: Matura oder Lehre zu absolvieren, dann angestellt zu werden und zu arbeiten, also ein vorgezeichnetes Leben ohne Überraschungen zu führen. Nachdem die jungen Frauen Mütter geworden sind, sind sie dann im Haus verschwunden. Den Papa-Monat hat es ja damals noch nicht gegeben. Mädchen, die ausbrechen wollten, sind ausgestiegen. Es sind aber natürlich nicht alle Callgirls geworden, wie in meinem Buch beschrieben. Eine Ausstiegsmöglichkeit hat auch das Hippie-Leben geboten. Natürlich haben auch Burschen das bürgerliche Leben verweigert, wahrscheinlich sogar in einem noch größeren Maße.

Selbst stammen Sie auch aus einem gutbürgerlichen Elternhaus. Sind es die Gegensätze zu ihrer Herkunft, die Sie an diesem Milieu interessieren?

Ich schreibe gerne über Gangster, weil das keine 08/15-Figuren sind. Sie haben für mich eine eigene Sprache, eine eigene Moral, vielleicht sogar eine eigene Kultur.

Im Mittelpunkt der Handlung Ihres neuen Krimis steht vor allem der Kampf des Instituts Chudaczek, also einer Wiener Familie, die Liebesdienste anbietet, gegen die albanische Mafia. Schließlich gewinnen die Österreicher. Sehen Sie das als eine Art patriotisches Happy End?

Die Albaner verlieren, weil der Clanführer durch einen sogenannten Ehrenmord getötet wird. Somit verliert auch eine Kultur, wenn man so will. Aber das hat sich im Laufe des Schreibprozesses so ergeben. Ich kann ja in Österreich schlecht die Albaner gewinnen lassen. Das wäre, glaube ich, contra-produktiv. Sie haben letztlich ja auch nicht „gewonnen“, in der Realität haben sich die Albaner dann aus der Szene zurückgezogen.

Sie verwenden für ihren Krimi Ausdrücke aus dem Milieu und wenn Sie Kämpfe beschreiben, fühlt man sich als Leser mitten in das Geschehen hineinversetzt. Wie schaffen Sie solch realistische Schilderungen?

Wenn ich in einer Episode drin bin, läuft diese ab wie eine Szene im Film. Vielleicht habe ich ein fotographisches, nein ein „filmographisches“ Gedächtnis. Was ich dann sehe, schreibe ich eben ab. Ich stelle mir auch vor, wie den einen oder anderen Satz im Buch ein früherer Bekannter aus dem Milieu gesagt hätte, und dann sehe ich diesen Typen vor mir und höre ihn reden. Wenn dann aber plötzlich der Film reißt, bin ich so erschöpft, dass ich mich mindestens eine Stunde hinlegen muss. Frühestens in ein bis zwei Stunden kommt dann die Filmsequenz wieder zurück.

Welche Verbindung haben Sie zum Kosovo?

Ich war zu Beginn der 1990er Jahre im Kosovo, das Bundesheer hat mich damals engagiert. Ich hatte dieselbe Funktion wie Marilyn Monroe während des zweiten Weltkriegs, als sie amerikanische Soldaten unterhalten hat. Ein Bildungsoffizier ist dann mit mir in einem Panzerwagen herumgefahren und ich hatte auch eine kugelsichere Weste an. Ich sah nur verbrannte Erde. Der Clan-Chef hat mit seinem Traktor die Maisfelder bearbeitet, eine Kalaschnikov ist immer neben dem Traktorsitz gelegen. Frauen waren kaum zu sehen. Mädchen, ist mir gesagt worden, verschwinden dort mit fünfzehn Jahren aus dem Straßenbild.

Welche Erinnerungen haben Sie an die Produktion der Single „Die Blume aus dem Gemeindebau“ im Jahr 1977?

Die Single ist in Deutschland eingespielt worden, ich war damals nicht im Produktionsteam. Mein Lebensweg und die Karriere von Wolfgang Ambros haben sich ja nach dem Single-Hit „Da Hofa“ und der anschließenden ersten LP „Alles andere zählt net mehr“ etwas auseinanderentwickelt. Ich habe Prosa geschrieben und Werbung produziert. Wolfgang ist zum Popstar aufgestiegen und war viel in Deutschland unterwegs.

Das Lied ist mittlerweile auch zum Evergreen geworden und darf bei keinem Ambros-Konzert fehlen. Haben Sie damals bereits gespürt, dass daraus ein Hit werden könnte?

Nachdem Wolfgang in Frankfurt die Single aufgenommen hat, ist er bald darauf nach Wien zurückgekommen und hat mir das Lied vorgespielt. Das ist ja sensationell, habe ich mir gedacht und bis heute finde ich die musikalische Umsetzung großartig. Es wird täglich noch ein bis zweimal in den österreichischen Radios gespielt. Da hat der Bernhard Salomon mit seiner Idee, auch dieses Lied als Inspiration für einen Krimi auszuwählen, ein gutes Gespür bewiesen.

Was sagt eigentlich Wolfgang Ambros zu Ihren Austropop-Krimis?

Er hat mich, muss ich sagen, sehr gelobt. Lob war und ist beim Wolfgang nichts Selbstverständliches, darum freut es mich umso mehr.

(Peter Pohn)

Foto: https://www.edition-a.at/

Homepage: prokopetz.at

Zuletzt geändert am 16.10.25, 19:38 Uhr